27. Februar 2010 – Christian F.

Görlich

Lernwerkstatt

Christian F. Görlich im Gespräch mit Meinert A. Meyer

Interview vom 23.02.2010 über den Entwurf einer Lernwerkstatt (1993)

- Christian: Du räumst im Zusammenhang mit Schulreformen

dem Ort des Lehrens und Lernens und seiner architektonischen Gestaltung einen

hohen Stellenwert ein (siehe auch Deine Vorlesung: Lehren und Lernen in

pädagogischen Institutionen o.J.). Warum?

- Meinert: Ich sage den Studenten immer: Unterrichten

heißt kommunizieren, und Kommunikation fängt mit der Sitzordnung an. Ich will

die Studenten dadurch erst einmal dafür sensibilisieren, dass man zum

Beispiel das Ziel, dass die Schüler miteinander diskutieren, nicht mit der

traditionellen Frontalunterrichtssituation schaffen kann. So simpel und

primitiv – wenn Du willst – ist mein Ansatzpunkt. Wenn ich meinen

Gesprächspartner immer nur von hinten sehe, seinen Rücken, kann ich schlecht

mit ihm »kommunizieren«. Die Idee der Entsprechung von unterrichtlicher

Zielsetzung und architektonischer Gestaltung – festgemacht an der

Frontalsitzordnung – kann man natürlich ausbauen und dann fragen, wie

eigentlich das learning environment – um John Deweys Begriff

zu gebrauchen – aussehen muss, wenn man unterschiedliche

Kommunikationsformen anstrebt. Letzteres hat wieder mit der These zu tun,

dass Unterricht wesentlich Kommunikation ist.

- Christian: Du setzt also zunächst bei der Kommunikation

ganz allgemein an; und nach einer Binnendifferenzierung in

Kommunikationssituationen kann es ganz unterschiedliche Lernarrangements

geben?

- Meinert: Ja.

- Christian: In diesem Zusammenhang sprichst du von

»Werkstatt«. Warum »Werkstatt« und z.B. nicht »Akademie« oder »Fabrik«? In

der Zeichnung selbst taucht auch noch der m.E. erläuterungsbedürftige Begriff

des »Lernbüros« auf. Welche spezifischen Konnotationen sind von Dir

beabsichtigt?

- Meinert: Noch einmal eine simple Antwort: Werkstatt ist

die Übersetzung von lat. »officina« (auch: Fabrik; metonymisch: Werkstätte,

Brutstätte, Herd). »Officina« ist ein Schlüsselbegriff bei Johann Amos

Comenius, der von 1592 bis 1670 gelebt hat; Comenius sagt, für das Lernen

brauche man eine »Officina«, und dabei denkt er vermutlich an die

Drucker-Werkstatt, in der Bücher gedruckt und verlegt werden. Comenius hat in

einer berühmtten Analogie das Lehren mit dem Bücher drucken verglichen: Wenn

die Schüler etwas neues erlernen sollen, dann geht das nur so, dass die

Schüler das »aufsaugen«, was der Lehrer vorträgt. So, wie der Buchdrucker das

angefeuchtete Papier mit den Lettern bedruckt. Man mag das heute kritisieren,

wir denken zu allerserst bei einer Lernwerkstatt an selbstreguliertes Lernen.

Trotzdem gilt auch heute, dass das Neue irgendwie in die Köpfe der Lernenden

hinein muss.

Auch der Begriff des »Lernbüros« hat einen historischen Hintergrund, er geht

auf Herwig Blankertz (1927 – 1983) und den nordrhein-westfälischen

Kollegschul-Versuch zurück. Für den berufsbildenden Teil der Kollegschule,

und hier für den kaufmännischen Bereich, hat Frank Achtenhagen den Begriff

»Lernbüro« populär gemacht: eine Lernwerkstatt als simulierte Bürowelt, in

der kaufmännische Transaktionen durchgeführt werden können. Achtenhagen hat

dann auch empirisch nachgewiesen, dass in solchen Lernbüros besser gelernt

wird als im traditionellen Frontalunterricht.

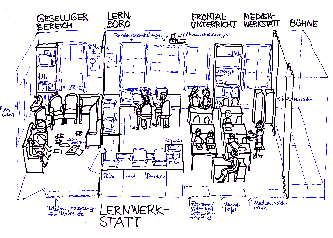

- Christian: Diesen historischen Rückbezug halte ich für

hilfreich; ich muss gestehen, dass ich zunächst nur handwerkliche

Produktionsformen assoziiert hatte. Aber nun zu Deiner Skizze! Wenn der Blick

des Betrachters von links nach rechts durch die Lernwerkstatt gleitet, kann

er beim ersten Hinschauen drei Bereiche unterscheiden: einen geselligen

Bereich, ein Lernbüro – dieses hast Du eben schon angesprochen –

und einen im engeren Sinne konventionell-schulischen Bereich, wiederum

untergliedert in eine dem Frontalunterricht entsprechende Sitzformation, eine

erläuterungsbedürftige Medienwerkstatt und eine Bühne. Neben dem Bedürfnis

nach Klärung der Struktur und der erläuterungsbedürftigen Details stelle ich

mir die Frage, inwieweit diese Anordnung – gleichsam auf auf der Basis

einer anthropologischen Tiefenstruktur – einem klassisch zu nennenden,

unterschiedliche menschliche Fähigkeiten umfassenden Bildungsideal folgen

will?

- Meinert: Ich weiß nicht, ob man eine solche

Tiefenstrukturen in die Lernwerkstatt hinein denken kann. Ich sage einmal,

woran ich gedacht habe: Der Ausgangspunkt war eine so genannte

Fremdsprachen-Lernwerkstatt. Als ich so eine solche Zeichnung wie die oben

abgebildete zum ersten Mal angefertigt habe – so etwa um 1988

–,war es mir für die Fremdsprachen schon lange klar, dass die

Kommunikationsformen, die man sprachmittelnd von einer Sprache und Kultur zur

anderen verwendet, viel komplexer und viel variantenreicher sind, als das,

was traditionell im Fremdsprachenunterricht realisiert wird: das

fragend-erörternde Unterrichtsgespräch, die Übungen, das Textaufsagen etc.

Dann habe ich versucht, diese Kommunikationsformen auszudifferenzieren und

dies hat dann zu drei, vier oder fünf Bereichen geführt, die Du jetzt benannt

hast.

Auch bezüglich der noch nicht besprochenen Teilbereiche kann man wieder mit

historischer Erläuterungen anfangen. Der Ausdruck »geselliger Bereich« geht

zurück auf Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768 – 1834).

Angehörige der Bildungsbürgerschicht haben damals den Salon entdeckt, einen

Bereich, in dem man sitzen und über Gott und die Welt diskutieren kann.

Modern und etwas platt würde man heute von der Möglichkeit zum »small talk«

sprechen. Auch den »small talk« muss mann lernen, man muss ihn kultivieren.

Wenn man zum Beispiel in der Lernwerkstatt Gäste aus fremden Ländern hat,

dann möchte man sich doch auch hinsetzen können, um mit ihnen zu sprechen,

aber – das ist gar nicht so einfach, in der fremden Sprache oder wenn

man auch noch dolmetschen muss! Der »geselliger Bereich« ist also ein

notwendiger Bereich in einer fremdsprachlichen Lernwerkstatt und nicht nur

zur Erholung obenauf.

Mit »Lernbüro« ist dann – wie oben bereits dargestellt – der

berufliche Bereich gemeint. Aber auch die Bühne möchte ich angesichts ihrer

Bedeutung für den Kulturbereich nicht abgewertet wissen. Das Problem mit

diesen beiden Bereichen ist, dass sie eigentlich immer eine viel größere

Lernwerkstatt verlangen, als alltäglich an den Schulen realisiert werden

kann. Man bräuchte eine richtige Bühne mit Ausstattung, nicht irgendwo in der

Schule, zum Beispiel in der Aula, sondern gleich im Lernwerkstattbereich, so

dass man sich gleichsam nur umdrehen muss. Man liest den »Hamlet«. Und dann

kann jemand auf die Bühne steigen, um mal eben den Hamlet zu spielen: »To be

or not to be«. Man muss Kommunikation inszenieren können. Und deshalb braucht

man für die Sprachen auch eine Medienwerkstatt - weil Medien eine besonders

prominente Form der Inszenierung von Lernstoff darstellen.

- Christian: Wir haben uns jetzt der Beschreibung des

Bildes am Beispiel der Fremdsprachenlern genähert. Wenn man sich dem Thema

Kommunikation und Gestaltung der Lernmöglichkeiten von der Schule als ganzer

her annähert, ergeben sich weitere und andere Fragen. Mit Blick auf die

Lebenswirklichkeit der Schüler kritisch nachgefragt: Wo bleiben hier die

naturwissenschaftlichen Fachräume, aber auch Küche und Mensa? Wo ist die

Fahrradwerkstatt? Der Raum für körperliche Ertüchtigung? … Die Liste

kann noch beträchtlich erweitert werden!

- Meinert: Ich habe gelegentlich im Rahmen von

Hausarbeiten Studenten den Auftrag gegeben, die Fremdsprachenlernwerkstatt in

andere Fächer umzuschreiben. Das geht erkennbar gut Dabei zeigt sich, dass es

in gewissen Fächern, den Naturwissenschaften, der Kunst oder dem Sport,

längst Arrangements gibt, die der Idee der Lernwerkstatt entsprechen. Sport

betreibt man in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz, Naturwissenschaften

lernt man im labormäßigem Arrangement; aber auch die die Geschichte oder die

Gesellschaftswissenschaften oder welche Fächer Du hier nennen mögest –

alle haben jeweils ihre speziellen Anforderungen an die räumliche Gestaltung

der Räume als »learning environment«. Wenn ich etwa an Andreas Petrik denke,

der auch zum Kreis der Bildungsgangdidaktiker gehört, und sein Beispiel einer

Dorfgründung im Politikunterricht: da müssen die Schüler ganz allein für sich

soziale und politische Verhaltensweisen simulieren und kultivieren. Jemand in

diesen Simulationsspiel Geld geklaut. Welche Strafen soll der Dieb dann

bekommen? Wie drakonisch darf man strafen? Wo ist das Gefängnis, und wo der

Gerichssaal oder das Rathaus? Der eine Schüler ruft dann: »Kopf ab!« Der

andere sagt, dass sei doch eine Lapalie. Und so weiter. Man braucht ein

ganzes Dorf, zumindest simuliert, um die Funktionsabläufe des menschlichen

Zusammenlebens im Handeln durchschauend zu lernen.

Für das Unterrichsfach Geschichte müsste die Lernwerkstatt noch wieder anders

aussehen. Dabei käme den Medien besondere Bedeutung zu.

- Christian: Mir fiel auf, dass die Zeichnung einen

äußerst erfreulichen Sinn für die alltäglich pragmatischen Rahmenbedingungen

des Lehrens und Lernens zeigt: Etwa die Möglichkeit einer

Fensterverdunkelung, eines Waschbeckens einer Kaffeemaschine usw. Habe ich

etwas übersehen?

- Meinert: Du siehst, wie schnell solche Zeichnungen

veralten. Auch Du hast noch nicht gesehen, dass in dieser Zeichnung noch kein

Hinweis auf das Internet zu finden ist. Eine indirekte Andeutung findet sich

nur in der E-Mail-Anmerkung. Als ich diese Fassung einer Lernwerkstatt

gezeichnet habe, da war der Siegeszug des Internet noch gar zu erahnen. Heute

spielt es aber im Zusammenhang mit den anderen Informationstechnologien die

zentrale Rolle. Das heißt, solche Bilder müssen fortlaufend aktualisiert

werden.

- Christian: Okay, in der Lernwerkstatt nehmen die Medien

einen relativ breiten Raum ein. In dem Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten

der Arbeit am Computer – von Einzelarbeitsplätzen bis zu

fabrikähnlichen Anordnungen – hast Du Dich für die Darstellung eines

Arbeitsplatzes für ein Schülerpaar entschieden. Welches pädagogische Konzept

steht dahinter?

- Meinert: Gedacht ist natürlich daran, dass in diesem

Lernbüro Platz für die ganze Klasse ist. Aber ein Blatt Papier in DIN A4 ist

nicht groß genug - oder man müsste klitzeklein zeichnen. Dabei ist es –

und hier sollte Ludger Humbert in die Überlegungen einbezogen werden –

selbstverständlich, dass man am Computer nicht alleine arbeitet, sondern zu

zweit, weil dies die Kommunikation fördert und auch lerneffektiver ist.

- Christian: Diesen letzten Passus möchte ich gern

unterstreichen. Denn Deine Begründung stützt das Konzept, das Ludger und ich

schon lange in der Seminarausbildung vertreten. Die von dir vorgestellten

neuzeitlichen Medien (Telefon, Kassettengeräte, Radio, Computer, Fernsehen,

Video, etc.) spiegeln dabei übrigens - informationstechnisch betrachtet -

eine Übergangsphase, insofern bei diesen Medien eine Tendenz zur Integration

zu beobachten ist. Das Telefon im uns noch vertrauten Sinne ist dabei

medienhistorisch betrachtet eine Eintagsfliege! Andere Medien sind dagegen

klassisch und fast ahistorisch: die Tafel, die Bühne etc. Daraus leite ich

die medienkritische Frage ab, inwieweit jeweils neue und aktuelle, aber auch

von den Marktinteressen abhängige »Werkzeuge« Eingang in die Lernwerkstatt

finden sollten?

- Meinert: Da gibt es für mich eine klare Antwort. Sie

müssen Eingang in jede Lernwerkstatt finden. Das hat nichts mit Unterwerfung

unter die Medienmafia oder so zu tun. Das, was die gesellschaftliche

Kommunikation bestimmt, muss entsprechend aufgeklärt, reduziert, verständlich

und lernbar gemacht auch in eine Werkstatt hineinkommen. Nimm zum Beispiel

– was hier auf der Zeichnung noch fehlt – die Handys. Wenn man

alltäglichen Frontalunterricht macht, stören Handys; aber im Lernbüro in der

Medienwerkstatt haben sie ihren festen Platz.

Viel wichtiger ist aber, wie ich een schon gesagt habe, die Veränderung

unserer Lebenswelt durch das Internet. Das Internet variiert oder deformiert

– je nachdem, wie man es nimmt – den herkömmlichen

Frontalunterricht. Wenn Sachinformationen beliebig abrufbar sind, verändert

sich auch der Stellenwert des Frontalunterrichts. Er wird aber

selbstverständlich nicht überflüssig.

Das heißt zu Deiner Frage: man braucht für die Legitimation jeder Art von

Unterricht, auch für den in der Lernwerkstatt, eine kritische

Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, für die erzogen und unterrichtet

werdenn soll. Ich könnte hierfr den Lehrer meines Lehrers Herwig Blankertz,

Erich Weniger (1884 – 1961), zitieren, der von »Bildungsmächten«

spricht, die in die Schule hineinwirken. Die Lernwerkstatt ist ein fast schon

klassisch zu nennendes Beispiel dafür, dass und wie die Bildungsmächte in die

Schule hineinwirken können. Weniger sagt aber ausdrücklich, dass sie

nur dann hineinwirken dürfen, wenn sie sich in Bildungsstoff

transformieren lassen. Ich sehe hierin übrigens eine Forderung an die

Vertreter der Fachdidaktik der Informatik. Die Informatikdidaktiker müssen

ein Konzept der informatischen Bildung entwickeln, das sich natürlich nicht

auf das Unterrichsfach Informatik beschränken lässt und das die Ausgestaltung

des Medienangebots der Lernwerkstatt (und aller anderen Lehrräume) fundiert.

Die Anforderungen der Bildungsmächte müssen sich für die Bildung der

Heranwachsenden eignen, und nicht etwa nur dazu dasein, Schüler ans Arbeiten

zu bringen oder sie als (billigere, weil kompetentere) Arbeitskräfte

auszubeuten.

- Christian: Zwei letzte Fragen: Aus Deinen Vorlesungen

(hier: Lehren und Lernen in pädagogischen Institutionen. Lehrwerkstätten,

Johann Amos Comenius und John Dewey.– Manuskript o.J.) ist bekannt,

dass Du Dich gern auf den Interlanguage-Forscher Stephen Krashen beziehst,

von dem Du den Begriff »low anxiety atmosphere« übernommen hast. Inwiefern

ist aus Deiner Skizze so eine »low anxiety atmosphere« erkennbar bzw. zu

vermuten?

- Meinert: Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, so

war ich damals extrem nervös, wenn ich auf die Bühne sollte – um

Himmels willen – oder wenn ich im Schulorchester mit meinem Cello

darüber nachdachte, ob ich wohl das tiefe C hinbekomme, das der Musiklehrer

von mir in der richtigen Lautstärke zur richtigen Zeit hören wollte. Oder

nimm den Frontalunterricht! Es ist ja bekannt – von Georg Breitenstein

wieder frisch analysiert – wie gefahrvoll es für Schüler ist, nach

vorne an die Tafel kommen zu müssen, um irgendetwas zu präsentieren. Jede Art

von Kommunikation hat etwas Riskantes an sich und es wäre falsch, dies in

einer Hauptsache-es-macht-Spaß-Atmosphäre verdrängen zu wollen. Man muss die

Ängste beewusst macen, wenn man sie langfristig abauen will. Dies gilt

selbstverständlich auch für den »small talk« im geselligen Bereich meiner

Lernwerkstatt. Es gibt viele Schüler, aber auch erwachsene Leute, die in

solchen Situationen sagen: »Sprich Du lieber mit den Gästen, die kein Deutsch

können« Oder nimm das Lernbüro: »Um Himmels willen, geh Du lieber ans

Telefon, ich habe immer Hemmungen!« »Anxiety« gehört zur Lebenswirklichkeit

dazu, man darf Schule nicht nur als Fun-World organisieren. Aber – die

Lernwerkstatt erlaubt das Probehandeln, und das ist gut so.

- Christian: Das würde bedeuten – wenn ich Dich

richtig verstanden habe – durch die Alltäglichkeit der als belastend

empfundenen Situationen wird man etwas geschult, mit Anxiety umzugehe?

- Meinert: Das ist klar. Zielsetzung für das Lernen in der

Lernwerkstatt ist es – neben vielem anderen – nicht jedes Mal bei

einer Aufgabe Angst zu haben, sondern sich daran zu gewöhnen und zum Beispiel

trotz fremdsprachlicher Defizite erfolgreich zu kommunizieren.

- Christian: Meine zweite abschließende Frage: In der oben

angegebenen Vorlesung sprichst Du auch davon, dass es über Lernwerkstätten

langfristig zu produktiven Kooperationen aller Beteiligten, der Schüler, der

Studierenden, der Lehrer und der Hochschullehrer, kommen kann. Könntest Du

diese für die Lehrerausbildung wichtige Hoffnung zum Abschluss noch einmal

erläutern!

- Meinert: Ich freue mich sehr, dass Uwe Hericks, der

– wie du weißt – mein Assistent gewesen und jetzt nach Marburg

gegangen ist, dort eine universitäre didaktische Lernwerkstatt einrichtet.

Ich selbst habe in Hamburg auch eine Lernwerkstatt gehabt. Wenn so etwas

flächendeckend üblich werden würde und wenn in den Schulen das gleiche

passierte, Fremdsprachenwerkstätten, Kunstwerkstätten, naturwissenschaftliche

Werkstätten, dann hätte man für beide Seiten, Universität und Schule, ein

vertrautes Revier. Wenn die Studierenden in die Schule kommen, sind sie dann

auch wieder in Lernwerkstätten, wenn umgekehrt die Schüler – was

gleichfalls erstrebenswert ist – in die Universität kommen, finden sie

dort auch etwas ihnen schon Bekanntes.

Ebenso wichtig ist deshalb die Frage, wie man langfristig die Ausbildung der

zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer gestaltet. Da muss es natürlich viel mehr

Kooperation zwischen der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung geben,

zugleich aber auch zwischen der Schule und der Universität. Aber was man

alles tun muss, um diese Kooperation zu verbessern, ist eine schwierige

Frage, über die unter Berücksichtigung der institutionellen und strukturellen

Rahmenbedingungen nachzudenken ist. Die Klärung dieser Frage dürfte

allerdings den Rahmen eines Gesprächs über Lernwerkstätten sprengen. Man kann

nämlich die Universität als eine riesige Lernwerkstatt betrachten, die

natürlich viel stärker ausdifferenziert ist, als eine Schule es als

Lernwerkstatt je realisieren könnte. Aber an beiden Lernorten gilt,

abgekürzt, dass die Kommunikation mit der Sitzordnung anfängt.

- Christian: Meinert, ich danke Dir! Eine Frage haben wir

allerdings nur indirekt angesprochen: Wie hängt das Thema »Lernwerkstatt« mit

dem weiteren Thema »Bildungsgangdidaktik« zusammen? Wir sollten einen Termin

für ein weiteres Interview ausmachen.